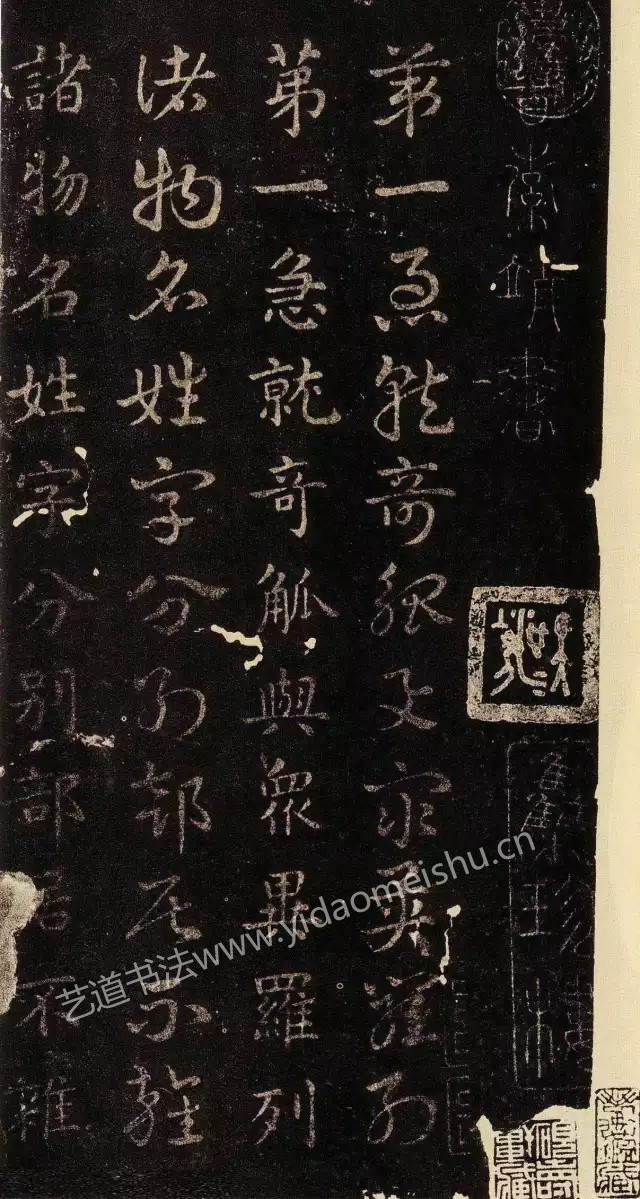

东汉隶书《乙瑛碑》

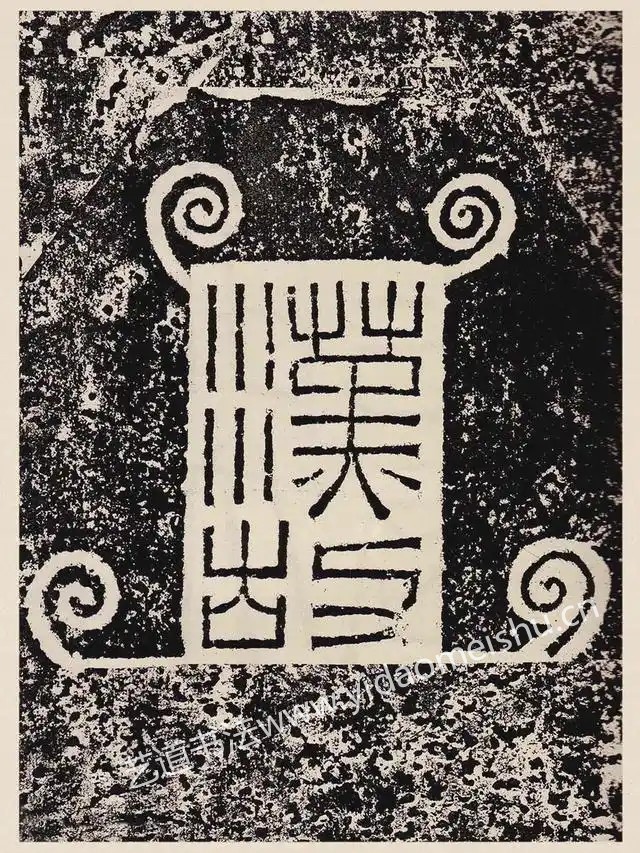

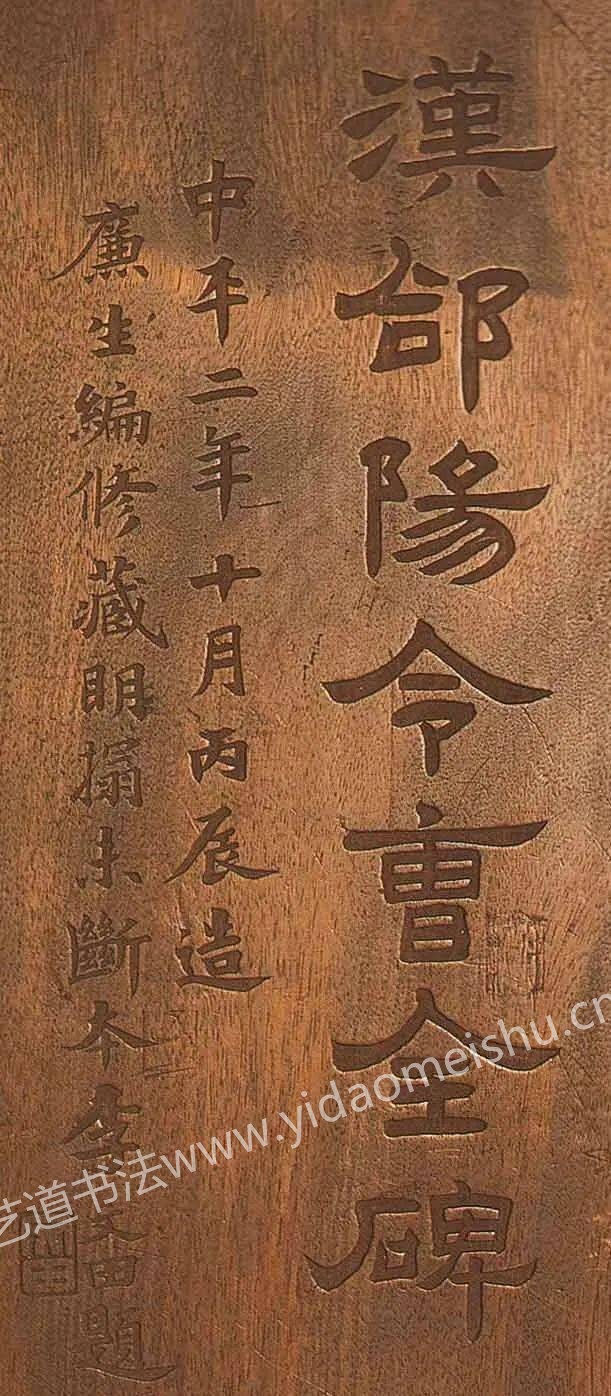

全称《汉鲁相乙瑛请置孔庙百石卒史碑》,又称《孔庙置守庙百石卒史碑》、《孔龢碑》。汉桓帝永兴元年(153年)立,隶书。18行,行40字。现存山东曲阜孔庙内。碑高260厘米,宽128厘米。碑后附“后汉钟太尉书,(宋)嘉祐七年张稚圭按图题记”正书一行。此碑记司徒吴雄、司空赵戒以前鲁相乙瑛之言,上书请于孔庙置百石卒史一人,执掌礼器庙祀之事。桓帝准可,时乙瑛已离任,遂以孔龢补之。此碑结体方整,骨肉亭匀,波磔分明,法度严谨,用笔方圆兼备,平正中有秀逸之气;是汉隶成熟期的典型作品,属方整平正一路,与《史晨》、《华岳庙》、《熹平石经》同趣。自欧阳修《集古录》以降,迭经著录,对后世影响很大。宋张稚圭以为钟繇所书。宋洪适《隶释》云:“……繇以魏太和四年(230)卒,距永兴盖七十八年,图经所云非也。”明赵崡《石墨镌华》也说:“元常,献帝初始为黄门侍郎,距永兴且四十年,此非元常书明甚。未知张稚圭所按何图。其叙事简古,隶法遒劲,令人想见汉人风采,正不必附会元常也。”明郭宗昌《金石史》谓此碑“尔雅简质可读,书益高古超逸。”清方朔《枕经金石跋》云:“《乙瑛》立于永兴元年,在三碑《礼器》、《史晨》为最先,而字之方正沉